新闻事业的职责非常崇高,几乎可以说是神圣的。The function of the press is very high. It is almost holy. 我不是新闻从业者,但我一度对「新闻」这个词充满了敬畏。想象中,新闻理应是一种专业的、能够影响全世界的事业,使命崇高。但今天再看布兰代斯的这句话,我不知道你是什么样的感觉?

你会觉得,时代变了,新闻根本不必如此,不如放弃这种期待吗?你会觉得,理想和现实之间始终充满了讽刺,我们改变不了什么吗?还是你相信自己经历过太多新闻信任崩塌事件,早已懂得如何筛选和甄别,应对现代的新闻环境不是什么难事儿?

世界在新闻里终结

我想先浓缩一段新闻在普通人日常视角的历史。最初,人们是在面对面的交流中,才知道边境发生了什么战争;后来印刷机给城市带来了活力,信息能够更快地用报纸上的文字传播;再后来,新闻变成了收音机、电视机上的声音和影像,信息的传播变得更快、更生动;今天,手机加新一代人工智能,把一切变得更「民主」了,人人都可以成为「新闻人」。点个按钮,一键转发,傻瓜都会呢,我们谈论新闻需要具备什么样的专业性,还有意义吗?

新闻,News (New Things),这个词在过去没有过变化,但它所代表的内涵早已不一样了。先说「新」这个字,它已经从曾经的一周之前的事情,变成了当下正在发生的事情,甚至新闻都快可以预测未来了。「闻」在传统新闻价值观中,是指生产让人们接收的「真实」信息,是一个力求真相的过程。

但技术越发展,内容越真实,又变得越不真实:越丰富的模态下,内容就越可以被精心制作,被「导演」为人们所相信的真实证据,不容置疑。如果说电视机的购物热潮还不够,那么 AI 将会把这种「真实的不真实」发展到极致。

现在的新闻仍然留存有多少「求真」的理想 ,我也不知道。但我确定的是,新闻已经成为了我们现实的一部分,甚至开始蚕食和替代现实。人们「耳闻目睹」的更多是数字信号,即使在路边亲历了某个现场,第一时间也是掏出手机,在手机屏幕中见证、分享和讨论。**我们俨然生活在一个由「已经被报道」、「将要被报道」和「不值得被报道」信息组合而成的世界。***

化用苏珊桑塔格对摄影的激烈论述,我想这句话放在新闻上也很适合:如今,一切存在,都是为了变成一则新闻而终结。

一个理解新闻的新视角

我可以继续引用案例,让你对新闻深恶痛绝,但我不想不让这一篇变成充满批判的,发泄个人情绪的文章。回归《正念阅读》系列的本意,我想从正念的角度,找到一个分类方式,帮助我们更理性地了解每天所看到的新闻的真实模样,从而摸索一些可行的阅读态度。

新闻被从许多维度讨论过,比如内容生产方式、阅读受众人群、平台媒介等等。每个角度都有价值,因为理解每种内容所在的光谱,都会对我们「如何阅读它」产生启发。理解新闻如何运作,把无意识变成有意识,本身即赋予了我们大脑一个强大的工具。

而我尝试寻找的分类方式,是读者视角的「正念」。我坚信决定新闻未来的,是阅读者,而不是创作者。 创作者永远会迎合阅读受众的品味,而每一个阅读者如何阅读,如何传播,如何反应,就是对内容生产系统的一次次投票。

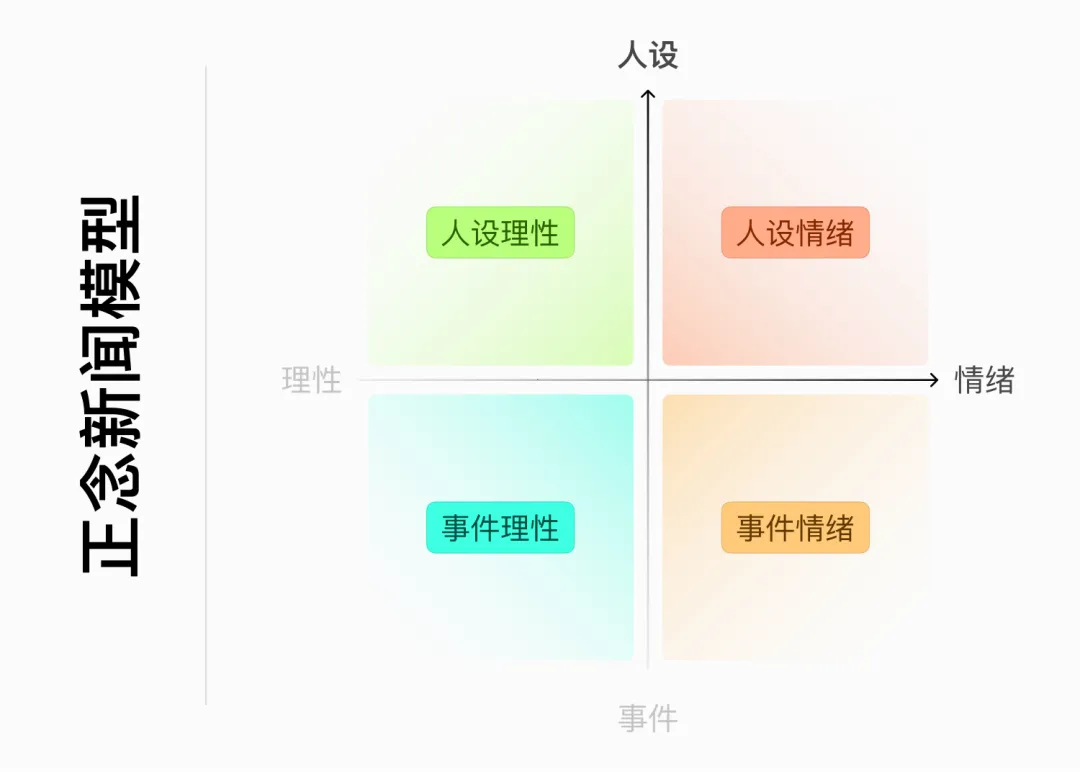

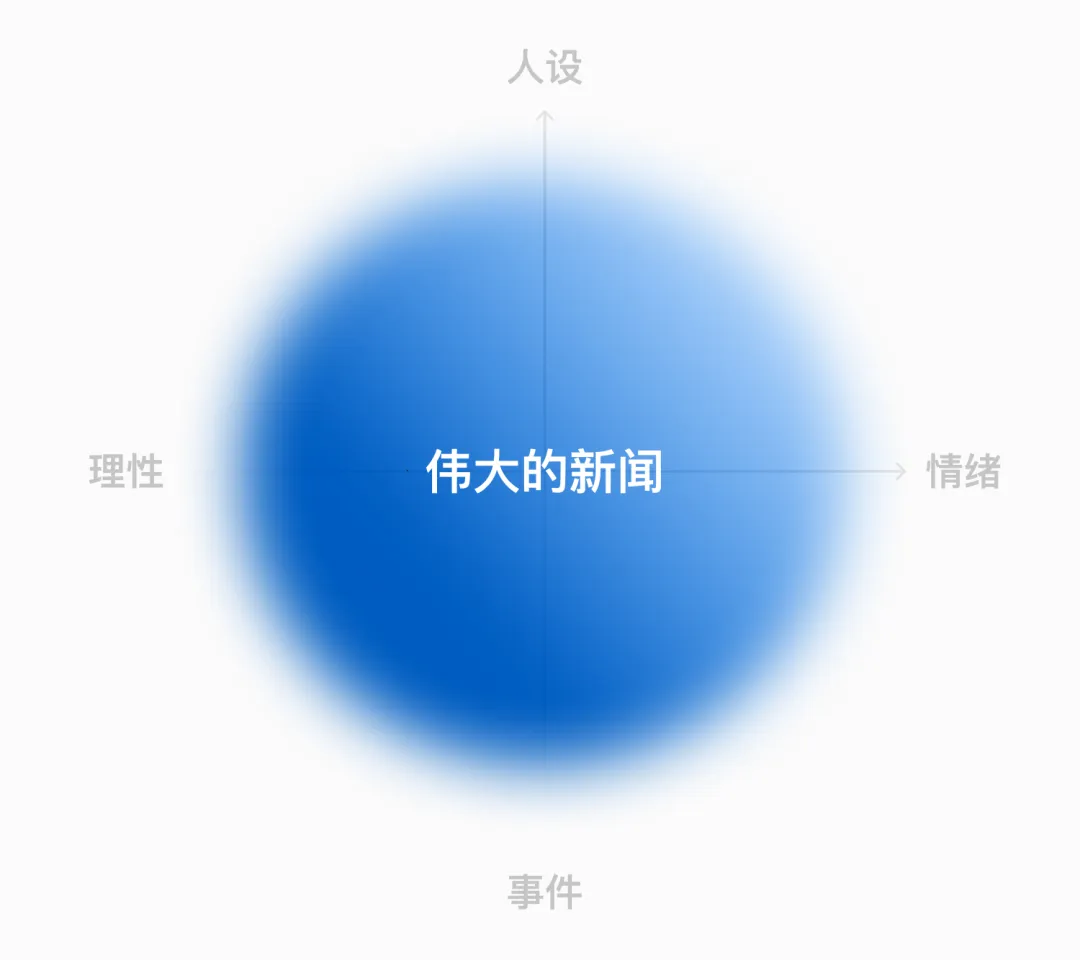

这个新的模型有两个维度:情绪化程度和人设化程度。这两组维度划分出了四个象限。「情绪」不难理解,稍微解释一下「人设」:人设未必是指一个人,它也可以指一个机构、一个企业、一个品牌、任何一种符号。

四个象限的解释如下:

人设情绪:以某个形象为中心,有明显情绪化表达,例如名人的丑闻、煽情故事等。

事件情绪:以事件为中心,但措辞情绪化、渲染夸张。例如对社会新闻进行煽情描述,引发愤慨。

人设理性:以人物或组织为主要对象,客观理性报道。例如人物专访报道。

事件理性:客观、中立语气报道事件。例如对政策、重大事件的新闻描述。

接下来,我试试用这个「正念新闻模型」回答一些我好奇的问题。

热门新闻标题长什么样?

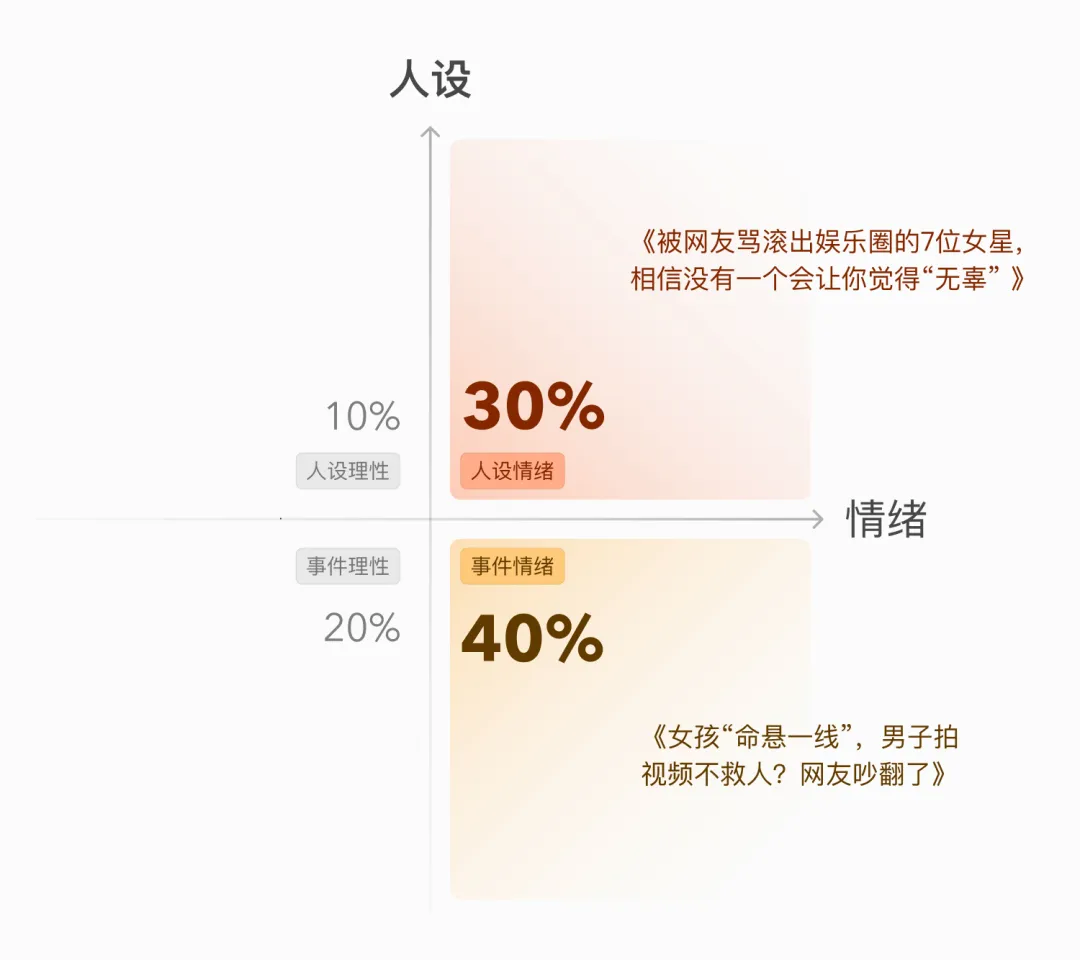

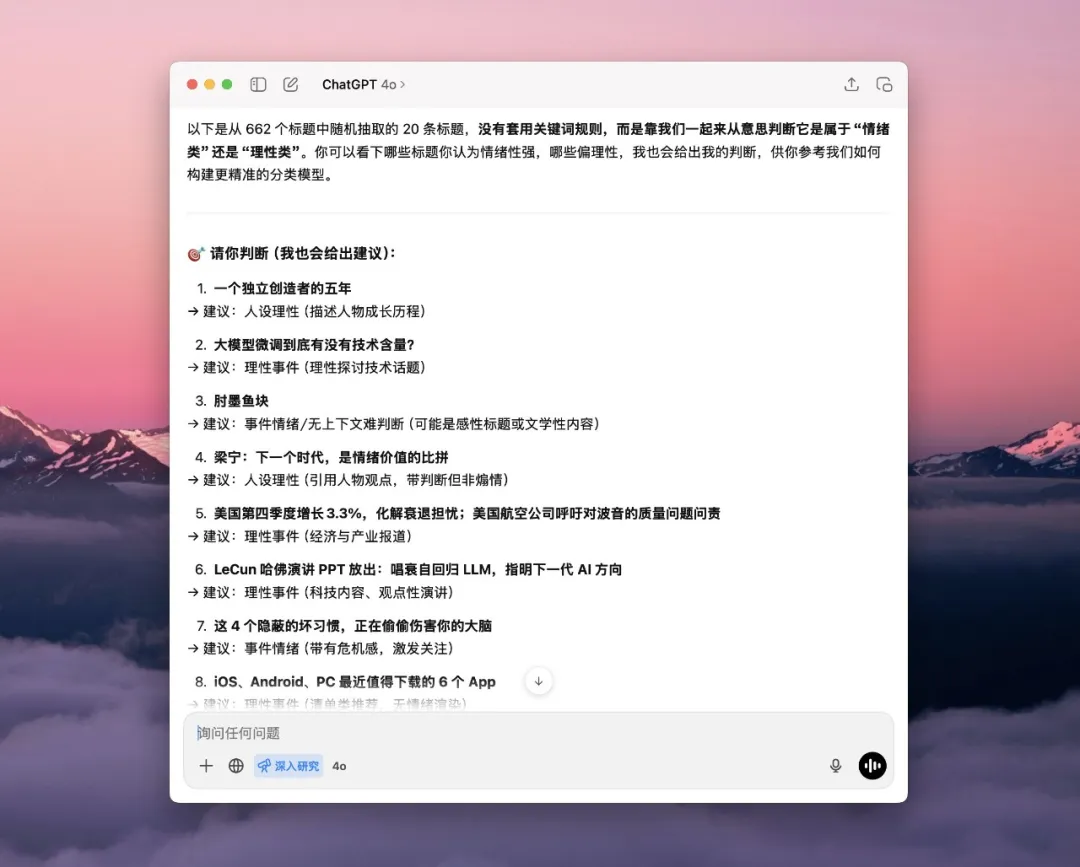

我用 ChatGPT 帮助我分析了过去 1-2 年,来自主流中文媒体的 500 个热门的新闻标题。样本数量虽然不多,但尽可能涵盖了时政、科技、社会、娱乐等等,来源自微信公众号、澎湃新闻、腾讯新闻、网易新闻、知乎等不同类型的平台。是否热门则是根据浏览量和热门榜单排名来综合评估。

我通过实际的标题案例,与 ChatGPT 详细确认了每一种象限类型对应的语义,以确保理解尽可能一致,最终,ChatGPT 通过多次深入研究,给出了分类。(情绪有关的判断存在主观性,以下所有研究方法谈不上严谨,结果仅供参考。)

总体上看,热门的新闻标题中,情绪导向的标题接近七成之多,而理性风格的标题不到三成。理性的标题类型常见于事件,而不是人设导向的内容。

情绪强烈的网络词语和标点符号所带来的冲击力,能迅速引发阅读者的好奇心,这几乎是微信 10 万+ 阅读量的爆款文章的共性。和传统媒体不同,即使是事件类型的新媒体新闻,标题也可以加入情绪渲染而毫无顾虑。

通过标题,有时根本无法判断内容是什么,但这些词语就是会让人一次次上当。情绪象限并不区分是积极情绪还是负面情绪。揪心、暖心、震惊... 我惊叹于人们可以使用的情绪词汇如此之多,以至于每次用 iPhone 的情绪记录功能选择感受标签时,都觉得选择困难。这些词语也只是所有情绪的冰山一角,互联网出现后,可以用来表示情绪的词汇增长速度超过了历史上任何时候,最终他们多多少少都贡献给了新闻事业。

如果内容聚焦在一个人物上,不管是明星还是普通人,标题就更容易制造情绪了。新闻报道和电影艺术有相通之处,一个是用信息剪辑现实,一个是用镜头表达情节。「人设」之所以能崩塌,是因为人设就是被导演出来的,超越现实的。“开好车就一定是好人吗?”

理性的标题当然有生存空间,一些官方账户,常常会保持简单的表达(但似乎这一点也在发生变化)来凸显庄重,值得信任。但注意,一个理性的标题,并不一定比一个情绪的标题内容更好,理性的表象也常常被利用,让人们误以为权威和真实,这时候它的破坏力更大。

争夺注意力,就是一场现代流量战争。

虚假新闻长什么样?

和热门新闻的思路一脉相承,当现实事件已经不适合改编为一部精彩的影片时,就来一个彻彻底底的虚构吧!地球上有这么多新鲜事,虚构的也许也「如有雷同」呢?想象一下,无伤大雅!

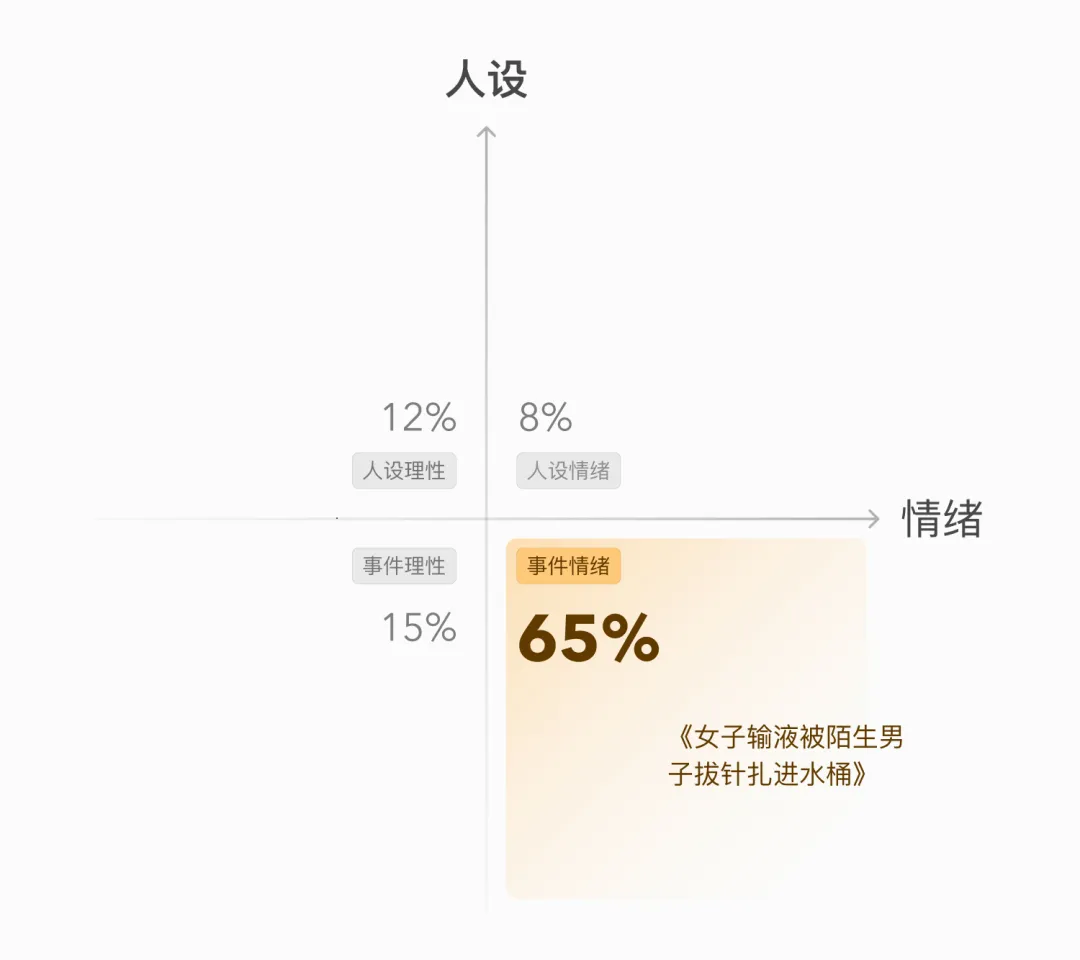

用同样的方式,ChatGPT 帮助我分析了过去一年中,被主流媒体或机构明确地判定为「虚假新闻」的案例。我排除了娱乐八卦类的内容,因为这一类新闻是虚假内容重灾区,且大多无法被证实或辟谣,会污染数据。

最终给出的数据,显著地集中在「事件情绪」类型。

这个样本中,因为影响重大,热度高,这些内容也更容易被辟谣。实际上的虚假新闻在整个互联网上有多少,AI 被大规模使用之后会有什么变化,我就不得而知了。

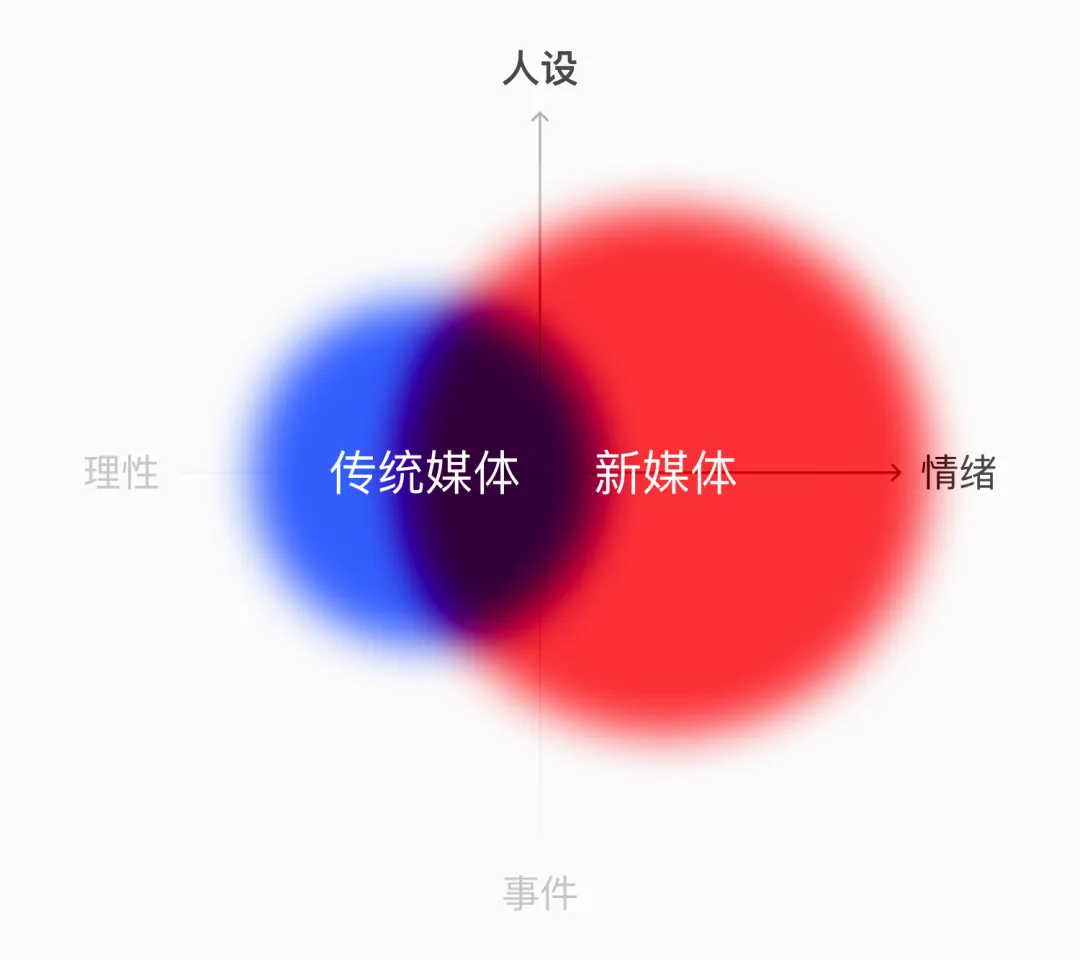

传统媒体会好一点吗?

我没有为此做太多功课,但结论对经历了传统媒体阅读的我来说,显而易见。更单向的传播方式,团队的流程把关,固定的、更慢的发布节奏,更高的成本,内容稀缺的阅读环境,这一切必然让内容不需要去完全迎合阅读者,也不需要像现在这样争抢阅读者有限的注意力。

我也了解到,传统媒体比如报纸业,5W1H (Who/What/When/Where/Why/How)这样的六要素写作结构是从业者的基本功。这其中「情绪」一定没有写在手册上吧?不知道一个九十年代的编辑,如果当时看到现在的一些新闻标题,会是什么感受?会不会以为自己不小心打开了一篇情感小说?

传统媒体还有一个我很喜欢的机制:勘误。因为时效和不可编辑的关系,反而让人们对真相有了更多敬畏,哪怕是一个数字写错,也可能会在下一期报纸中「特此更正」。如果不更正,这个错误将会在现实世界的某个角落,永远地存续下去,成为一个一块新闻污渍。

今天的勘误在哪儿呢?点个删除、点个编辑、不予理会,又或是用一个新的热搜将它从人们的记忆中冲走?新鲜信息可以让错误被快速遗忘。

我小时候就很喜欢读杂志,最近刚买到在疫情期间出版的《呼吸》系列的某一期。这种杂志算不上严格意义上的传统媒体,但它的制作方式还是非常符合传统媒体的特点。在阅读纸张上的文字时,我从来没有觉得这样的内容「过时」,反而有许多新鲜的感受。也许只有离开那个时代再去回看,它们才更能涌现出来,这是一种很特别的体验。

AI 能拯救新闻吗?

「AI + 新媒体」必然会让新媒体成为上一代「传统媒体」。之前我曾经对 AI 减少人为偏见的潜力态度积极,但当我在 Google 一些关键词时,发现大家使用 AI 创作新闻的主要目标是代替劳动,获得更多阅读,成为爆款,我意识到 AI 在内容全流程中无孔不入,不再只是辅助。

我们可能很快无法判断每天看到的新闻是 AI 生成的还是人写的。但最初,我只是想用 AI 发现并理性解读由人撰写的内容。

有一种想象,说未来的新闻制作将都会变成由人来指挥 AI 完成。快节奏地按照人的要求,呈现事实,这一点没什么问题;AI 没有真实的情感,但这也不会成为阻碍,只要对阅读者产生了情绪方面的影响,就像 AI 具备了某种情感一样。

问题不在于情感的真假,而在于 AI 无法承担责任,只有人类可以。相比于其它内容的创作,严肃新闻是最需要承担责任的:创作者是否值得信赖?如何引导读者情绪?是否符合伦理?这是新闻的使命,也是对意义的追问。

回顾历史上一些伟大的新闻报道,比如水门事件、《广岛》专题、杜邦污染事件… 它们都不是报道最快的,而是最负责任、最深刻、最接近本质的;它们给了人们所忽视的视角,而不是追逐人们的喜爱;它们真正影响了读者的思考,甚至改变了历史的进程。

在这种新闻类型面前,象限模型已经不再重要。真正的好新闻不是在堆砌事实,也不是为了消费情绪,而是由理性事件作为核心,让真实的人物讲述,引导公众关注,最终也许也会唤起情绪。但情绪不是目的,是信任之后的结果,信任之下才有强大的行动力。

我们不可能每天都看到伟大的新闻,但我们可以要求新闻有良心,在混乱的信息中有责任地筛选、搭建桥梁连接人们与世界。在 AI 进一步让信息民主化之后,人们讨论的都是如何提高效率,那么人工劳动被解放出来之后,我们是不是可以多多讨论如何让新闻变得更负责任?

离开平台后,新闻会变成什么样子?

总结前文所述,新闻情绪化泛滥的背后,有技术、心理、算法等多重原因,但最终都可以归结为两个根本因素:平台环境和人之本性。作为读者,我们并非完全无力,个人仍然可以觉醒,做出微小的选择,重新定义一个不属于任何内容平台的信息入口。这就是我们创造 Cubox 的动力。

Cubox 有一群信息素养更高的用户,他们对阅读的内容又有着不同的品味要求,我不禁好奇,一个不一样的土壤,是否会生长出不一样的新闻样貌?这儿没有算法竞争,没有创作工具,不做分发,只有人们通过每一次的收藏和阅读,向值得阅读的内容发起一次次「投票」。

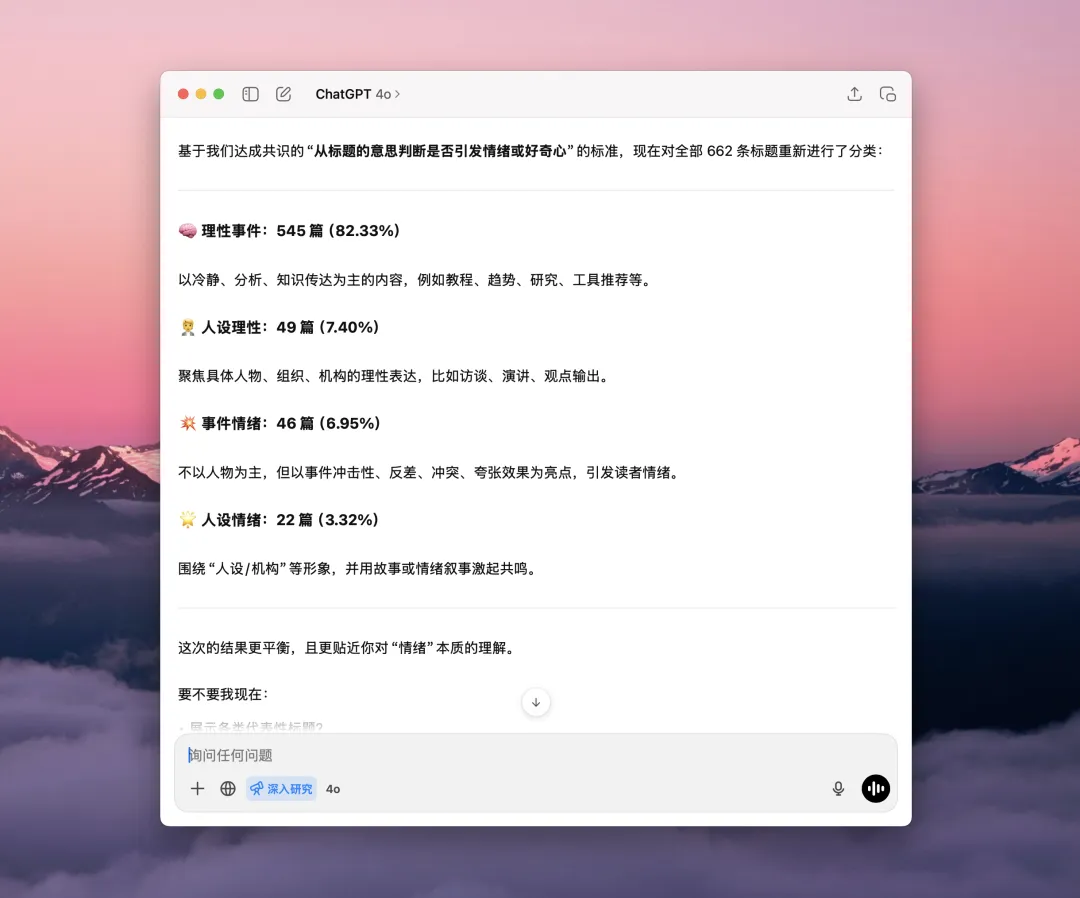

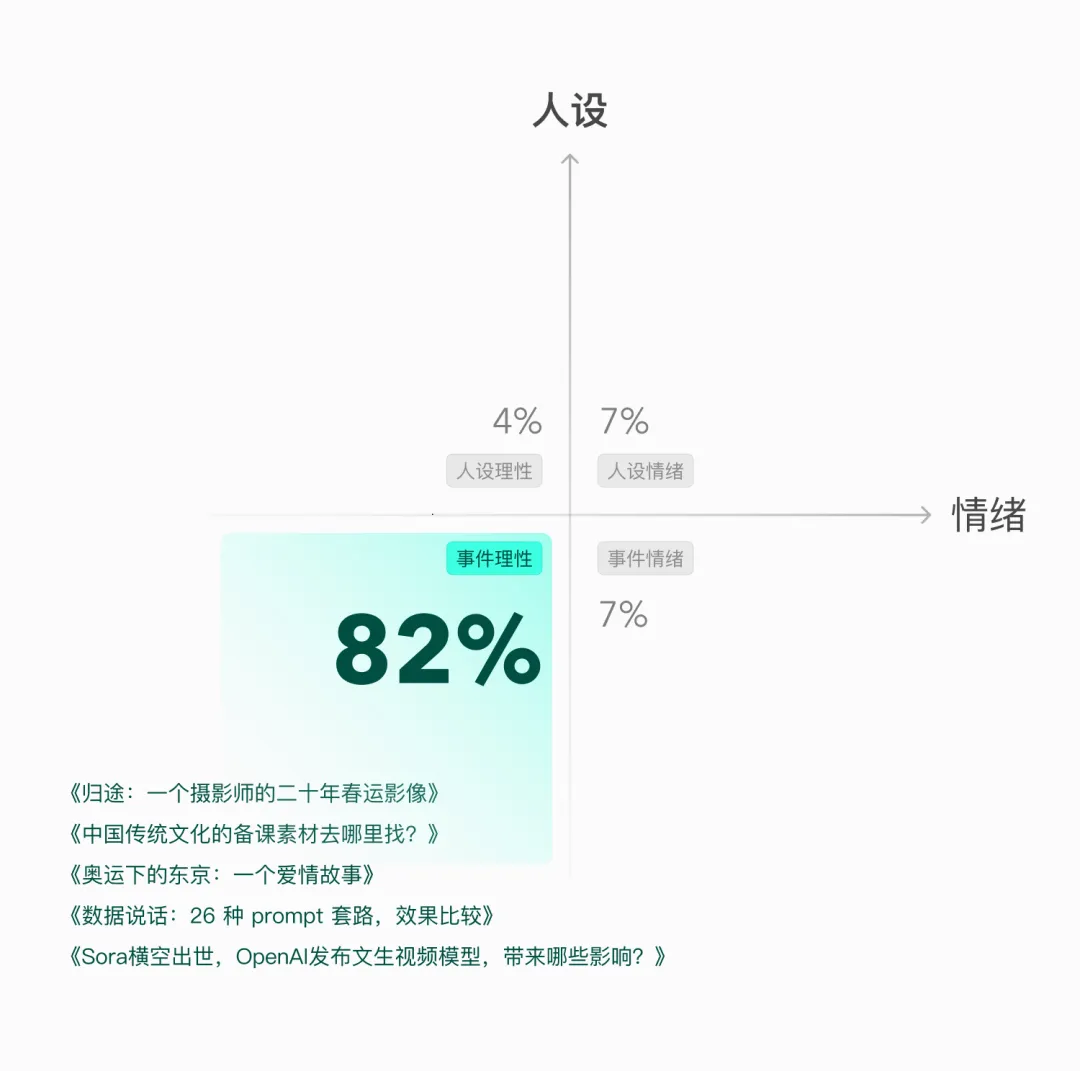

再次拿出我们的正念模型:在 Cubox 过去一年最热门的阅读数据中,我们用前文相似的方式做了分析。与 ChatGPT 同步正念四象限的语义,给出热门内容的标题描述,要求按照象限进行分类,分类后给出典型实例用于人工确认,人工给出确认反馈后,手动进行微调,最后再人工审阅:

经过多次分析,我得到了一些有意思的数据,发现理性事件部分最初分析给出的比例是 92%,筛选了一部分不属于新闻类的内容后,这个比例变成了 82%。

从象限模型角度直接对比 Cubox 的阅读和前文热门新闻的象限分布,确实存在样本上的不一致,不足以用来完全衡量「新闻」,但这个尝试还是有分析价值的,它可以印证几个事实:

Cubox 用户并不热衷于把热门新闻、人物八卦等情绪驱动的速食内容丢进来。

Cubox 用户在筛选要收藏的内容时,显著地偏向于有观点、有深度的知识型信息。

不确定 Cubox 用户在其它平台的阅读习惯,但工具的确会塑造工具内的阅读态度。“以后可能要深入看” 的心理暗示,天然抵抗了情绪驱动的感性内容消费习惯。

在注意力争夺与信息泛滥的时代,人们仍然有选择,构建自己的知识空间。工具塑造我们阅读的方式是,它不只筛选和管理信息,更在校准我们的注意力,在每一次打开时,提醒我们是在按照自己的价值观行事。

读者的觉醒

在前文我们一起理解新闻的过程中,有关如何阅读的线索已经暗藏其中了,接下来我可以快速地总结一下。前文的尝试,都是为了让你可以再次读到下面这些观点时(也许你已经在其它地方读过),可以有和之前不一样的感受。

有些新闻,不读更好: 一切都会过去,留下的比发生的更重要。热搜并不意味着和每个人都息息相关,热搜只是在喂养人之情绪本能,不要喂养它。

有些旧闻,更值得阅读: 新闻的「新」并没有想象中重要,有时候延迟阅读,你可以接触到更深度,更全面的内容,帮助思考和行动。

热门不等于真实:“某件事被印在纸上、出现在网络上、被频繁引用,或拥有庞大的追随者群体,并不意味着它就是真的。”

情绪反应不等于重要: 感受到焦虑,只是因为新闻使用了让你焦虑的手法,不是因为你的人身安全、价值真正被贬低了。

选择工具和平台: 工具可以塑造习惯,习惯影响认知,信息有关的习惯,就是信息素养构建的重要因素。选择值得留存的内容,标注、评论、分享、回顾。

新闻也值得回顾: 新闻并非完全时效性的,翻看到过去的报道,还是会有很多感触。历史可以帮助培养对待未来信息的品味。

建立自己的勘误机制: AI 将会把新闻制作过程进一步黑盒化,为自己保留勘误的权利,意思是在 AI 的帮助下,去更多的来源找到可能不同的观点,自行验证、纠正错误。同上文,阅读旧闻、使用工具,都可以强健这个机制。

留意没有被讲述的部分: “新闻报道的困境是,你并不知道自己不知道的是什么。” 即然报道者都无法知道自己不知道的部分,作为读者,更不要把读到的内容当作全部的真理。提出好问题,问问自己是否有关键的信息缺失?不同媒体报道的立场是否有差别?

不要上钩: 标题就是诱饵,不要一次次被同一个诱饵吸引,尽可能发展出自己的反应方式。最小的行动,哪怕是点击「取消关注」或「不再看相似信息」。

正念的新闻阅读是一种练习,不是为了在更短的时间内了解更多事情,而是为保持觉察,提升分辨新闻的能力与品味。

新闻注定会在技术推动下不断发展,但我倾向于认为,技术是双刃剑,但技术并不中立。 当技术开始服务于人性,谁来决定设计和使用,谁来承担后果,都变得比以往更重要。

读者的觉醒,有可能改变新闻的未来。多一个人相信这一点,就会多一点点改变。

正念阅读系列